국민*인으로 누리다

지금까지 명원, 성곡, 해옹 세 분의 삶을 되돌아 보고 국민대학교의 교육 철학과 우리 전통 문화의 가치를 살펴보았습니다.

마지막 네 번째 뜰에서는 토기와 금속 공예품을 통해 인류의 과학기술 발전을 보여주고, 미술품과 석물로 선조들의 정원문화를 감상해 볼 수 있도록 꾸몄습니다. 아울러 목가구와 서화유물에서는 선조들의 지혜와 문인 정신을, 고문서에서는 옛사람의 흔적을 담아 전시 하였습니다.

도전하는 국민*인으로 세 분 선생의 정신이 깃든 차의 뜰에서 우리 문화의 향기를 한껏 누리길 바랍니다.

조선시대 무덤에는 신분에 따라 석물을 세워 묘역을 치장하였습니다.

석물 가운데 석인은 문석인文石人과 무석인武石人, 그리고 동자석인으로 제작됩니다. 동자석인은 양쪽 갈래 상투를 하고 두 손을 공손히 모아 물건을 들고 있는 모습으로 왕릉에는 난간 일부에 포함되어 새겨진 경우가 확인되기도 합니다. 주로 서울과 경기지역을 중심으로 16세기에서 18세기에 원묘와 민간 분묘에 독립상으로 세워졌으며 18세기 이후에는 사라진 독특한 도상입니다. 동자석인의 제작은 당시 관료 사이에 시동을 거느리는 풍속과 불교조각의 영향과 관련이 있는 것으로 보고 있습니다.

Stone Figurine of a Young Boy

조선, H 125㎝

이 동자석인은 사내아이의 형상으로 석상의 얼굴은 순진하고 해맑게 표현되었으며 오묘한 미소로 밝은 분위기를 띠고 있어 보는 이로 하여금 미소짓게 만듭니다.

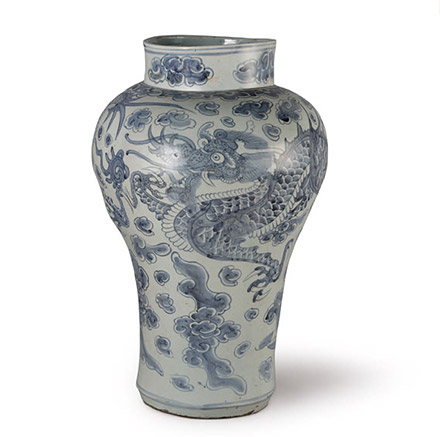

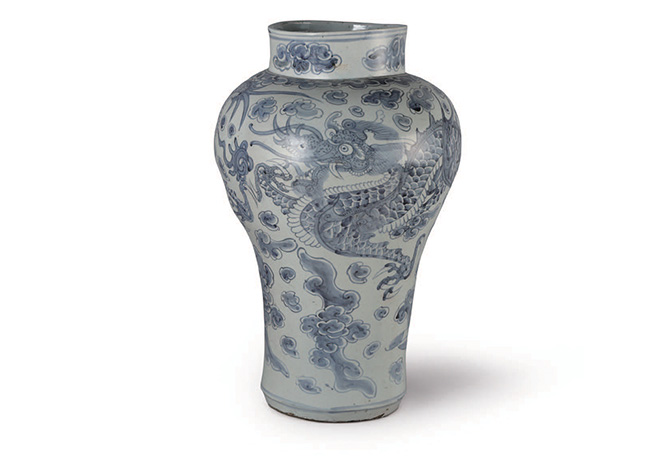

White Porcelain Jar

조선후기, 51㎝

백자청화운용무늬항아리는 왕실에서 치러진 연향에 꽃을 꽂아두는 화준으로 쓰이거나 제사에 술을 담아두는 주준으로 사용되었습니다. 화준은 18세기 후반에서 19세기 전반까지 사용되었고 19세기 후반에는 청나라 에서 들여온 당화준唐畵樽으로 바뀌게 됩니다. 그러나 주준은 지속적으로 용준, 즉 용이 그려진 항아리만을 사용했던 것으로 파악됩니다. 전체적으로 길죽한 형태를 나타내고 있어 전기의 풍만한 형태의 항아리 모양과 차이를 나타냅니다. 특히 긴 목과 잘록한 허리, 그리고 하단 외면을 사선방향 안쪽으로 깎아 낸 것이 19세기적 특징으로 볼 수 있습니다. 문양은 목 부분에 간략한 운문을 두르고 있고 견부에 하향한 여의두문을 그려넣었으며 하단 문양대를 생략하였습니다. 이러한 양식의 용준은 19세기 말 이후 민간에서 사용되었던 것으로 추정됩니다.

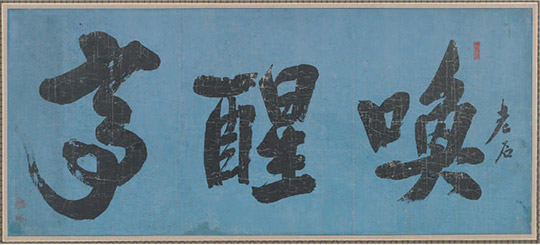

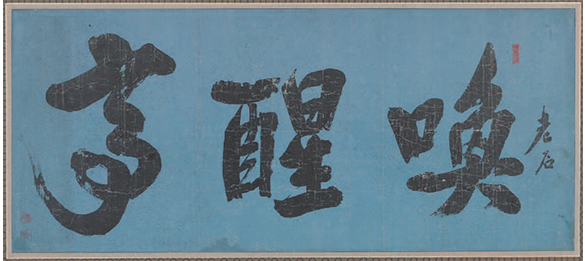

Hanging Board

이하응(1820~1898) 조선, 115 × 49㎝

환성정은 도리를 깨우치는, 또는 어리석은 사람을 깨우치는 정자라는 뜻입니다. 그러나 글자 그대로 해석하면 술을 깨우는 정자를 의미하기도 합니다. 아마도 환성정에서는 시를 읊고 술을 마시며 학문과 풍류를 즐겼던 것으로 보입니다.

문방구는 글을 쓰거나 책을 읽을 때 사용하는 도구로 사랑방이나 서재에 갖추어 놓습니다.

‘문방사우文房四友’란 표현처럼 종이·붓·먹·벼루는 학문에 힘썼던 사대부들이 친구처럼 항상 곁에 두고 지냈습니다. 문방구를 단순히 쓰다가 버리는 소모품으로 여기지 않았으며 그 종류와 특산품, 제조법, 보관법에 이르기까지 다양한 기록을 남겨두었습니다. 그래서 하루라도 없어서는 안 될 물건으로 소중히 간직하였으며 오랜 세월을 지내온 것일수록 귀히 여겼기에 애장품으로 오늘날까지 전해지고 있습니다.

서안 - 조선, H 29㎝

조선시대 양반 사대부들은 일상에서 벗어나 자연 속에서 휴식하며 풍류를 즐겼습니다.

깊은 산 속 벗들과 경치 좋은 곳에서 거문고 같은 악기 연주를 감상하면서 술을 마시거나 시를 주고받으며 사대부로서의 소양을 길렀습니다. 또한 바둑·장기·투호등으로 여가를 즐기며 심신을 단련하기도 하였습니다.

바둑판 - 조선, W 40.7㎝

우리나라 전통 목가구는 한옥에서 거주하는 공간적 특성을 잘 드러냅니다

현대의 목가구는 인테리어와 디자인적 요소로 미감을 나타내지만, 전통 목가구는 한옥의 공간과 융화 되도록 간결함 속에 절제미를 표현하였습니다.

Money Box · Chest

반닫이 - 김선희 기증, 조선, L 106㎝ / 돈궤 - 김선희 기증, 조선, L 99.5㎝

궤는 윗판을 여닫는 형식의 함이라하여 윗닫이라고도 부릅니다. 이 궤는 돈을 담는 용도로 사용하여 돈궤라 부르며 17세기 후반 상평통보가 유통되면서 제작되기 시작한 것으로 보입니다. 반닫이는 문의 반쪽만 여닫는다 하여 붙여진 이름입니다. 앞판 상단부를 위아래로 열고 닫을 수 있도록 제작되었으며 경첩을 장식하여 아름답게 꾸몄습니다.